Marcio Aquiles e a Dramaturgia da Singularidade

A palavra dramaturgia, segundo Patrice Pavis em seu “Dicionário do Teatro”, vem do grego e significa “compor um drama”. Mas é Aristóteles, em sua “Poética”, quem melhor a define:

Organização de ações humanas de forma coerente provocando fortes emoções ou um estado irreprimível de gozo ou maravilhamento.

Ao longo do tempo, a dramaturgia tem sido eficaz no contar a história de seus contemporâneos. Muitas vezes, existindo até como uma espécie de oráculo, antecipando acontecimentos. Noutros, como voz insatisfeita que surge para revelar, denunciar e refletir sobre aspectos que suas sociedades não conseguem muitas vezes suportar.

Tem sido assim desde os gregos. E, em muitos casos – pode-se afirmar com absoluta tranquilidade –, é possível estudar toda a história de um povo pela sua produção dramatúrgica.

William Shakespeare, por exemplo, escreveu em um tempo onde a questão do poder era, senão mais complexa, muito mais premente. E conseguiu, por meio de sua obra, vociferar questões que até hoje estão distantes de soluções ou respostas.

Por outro lado, no Brasil, caminhamos no descompasso. Se buscarmos uma análise descontextualizada, poucos dramaturgos conseguiram dar conta de suas épocas. Martins Pena, no século XIX; Oswald de Andrade, Nelson Rodrigues, Jorge Andrade, Oduvaldo Vianna Filho, Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal, Plínio Marcos e Luís Alberto de Abreu, nos anos 1900 e não muitos outros.

Mas, se contextualizarmos o teatro brasileiro moderno, a partir da montagem do diretor polonês radicado no Brasil, Ziembinski, para “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues, em 1943, e a situarmos como eixo fundador deste movimento, então podemos dizer que ainda estamos engatinhando. E isso pode ser um belíssimo diferencial.

Desta forma, sem o peso da tradição europeia e seus três mil anos de história, por exemplo, temos motivos suficientes para louvar o nosso teatro, que nem chegou à adolescência e já produziu obras de relevo.

Assim, a partir deste raciocínio, a lista fica enorme. De Ariano Suassuna, Dias Gomes e Lauro César Muniz, passando por José Vicente e Leilah Assumpção, a Mário Bortolotto, Newton Moreno, Marici Salomão, Leonardo Moreira, Roberto Alvim, Luiz Päetow e Gabriela Mellão, sendo que estes quatro últimos apontam mais fortemente para uma tendência à qual o jovem talento de Marcio Aquiles também poderia pertencer, ao ir além do modelo canônico. Atuam no plano do antidramático, libertando o texto das amarras poéticas tradicionais.

Agora, fato é que este “moderno teatro brasileiro”, ao longo de sua juventude, tem existido sempre em continuidade com a ideia de produção europeia do século XIX, que tem Aristóteles como alicerce instituidor.

A ideia aristotélica impera ainda nos dias de hoje. Foram realmente poucos que quebraram as amarras da questão tempo–espaço–ação e, talvez por isso, nossos autores ainda permaneçam em seus gabinetes analisando o mundo sempre a partir de suas condições, muitas vezes ultrapassadas ou, na maioria das vezes, distantes da vida real.

Por isso, saúdo com alegria a chegada de Marcio Aquiles ao mundo do teatro. Não apenas porque é um autor jovem, cheio de boas ideias e apaixonado por seu ofício mas, e sobretudo, porque parece querer mexer com alguns conceitos e cânones da escrita cênica.

Inequívoca é a sua paixão pelo teatro. Enquanto estruturava este prefácio, em uma troca de e-mails entre nós, Marcio declarou-me que “teatro é arte, não maior que poesia ou literatura, mas, se é arte, já é tudo”.

Marcio Aquiles tem uma formação, no mínimo, curiosa. Bacharel em Estudos Literários, pela Unicamp, e Engenharia de Materiais, pela UFSCar, confessou-me, certa vez, que a matemática e a física não aparecem em suas obras apenas como personagens. Muitos de seus poemas são construídos de acordo com modelos matemáticos que ele próprio criou. O que confere às suas obras um caráter apolíneo milimetricamente calculado.

Outro tema que o fascina é a arte. Nos textos apresentados neste volume, e na maioria das vezes, é a própria arte quem desencadeia a ação, às vezes como motor ideológico; em outras ocasiões, como comentário fugaz.

Sua obra dialoga radicalmente com o melhor da produção mundial moderna contemporânea.

Marcio começa bem. Em seu texto “A Decadência dos Seres não Abstratos”, coloca uma questão fundamental: o teatro, neste caso a arte, estaria na esfera da abstração? E é aí, talvez, que reside o grande xis do que falávamos anteriormente a respeito das amarras aristotélicas de nosso teatro, que ainda não compreendeu o essencial de sua função: ser abstrato em sua essência.

“A Decadência dos Seres não Abstratos” tem, embora complexa em sua temática, uma trama relativamente simples. Estão reunidos, em uma grande sala, Arte, Filosofia e Matemática. As personagens, “representações humanas”, estão exaustas e em pé de guerra com os humanos; querem provar suas autonomias.

Arte está desanimada porque não pode “existir com a estima de tão poucos” e, mesmo que em algum momento Matemática conclua que ela “é inerente às leis do universo”, é Filosofia quem levanta a principal indagação que irá permanecer até o final do texto: elas existiriam sem o suporte humano?

Mas a questão mais importante na obra, ainda, está na incerteza dos limites entre o abstrato e o real. Porque, em algum momento da ação, surgem duas personagens, Tempo e Espaço, que irão alargar a discussão. E é Tempo quem sacode a reflexão quando afirma que que Matemática, Arte e Filosofia são, simplesmente, “criações humanas elevadas a seres abstratos”, enquanto que ele e Espaço “existem, simplesmente”.

Sobre a abstração, é Matemática quem conclui, assertivamente, que a angústia dos humanos não atinge os níveis sublimes da abstração. Tempo completa, mais adiante, que seria perigosíssimo para a humanidade se soubesse utilizar o fabuloso poder da dúvida.

E não sabemos mesmo. Embora Filosofia prenuncie que o “abstrato substituirá o concreto”, nos é revelado que “quando jovem, a Matemática, que era muito mais criativa (…) hoje, está empenhada em aniquilar os humanos”.

É assim que Marcio conversa com seu público. Embora filosófico e enigmático, consegue dialogar com nosso tempo com sabedoria ímpar. E seus diálogos, elaborados de forma precisa, cirúrgica, transformam assuntos como estes em jogo deliciosamente divertido.

“Colapsos Mentais e o Declínio dos Sistemas de Produção de Sentido” se passa no futuro, numa delegacia policial. Enquanto a jovem Luna aparece ali para dar queixa da perda de um de seus braços, que some enquanto caminha pela rua onde sai para comprar cigarros, uma rebelião está prestes a acontecer porque um dos presos começou a expelir cocaína pelo nariz e deixou todo o presídio alvoroçado.

O dia, ali na prisão, parece estar conturbado. É o delegado quem nos localiza que a cidade está em polvorosa. Dentre as várias situações extremas da cidade:

Na Zona Leste ainda não amanheceu (…) Um garoto caiu dentro de um quadro do Matisse, de onde não conseguiu sair. Foi abusado sexualmente pelas ninfas dançarinas e agora chora compulsivamente pedindo pela mãe. Uma das dançarinas quebrou a perna durante o ato sexual e exige a ressurreição do pintor para reparar o erro.

Aqui, neste “Colapsos Mentais…”, é a arte a grande protagonista. Luna, a jovem, é uma violinista que necessita do braço para trabalhar. O delegado, mais uma vez, conclui que “a porra do mundo tá acabando lá fora” e será que, assim, existiria “algum concerto pra tocar?”

Mais uma vez, a arte surge como personagem em “Insuportabilidade da Existência”, que fala de Sara, uma artista plástica em crise, que há 11 anos passa os dias – e as noites – diante de uma tela em branco, segurando um pincel.

Sara vive só e a trama tem início quando surge, contra sua vontade, o ambicioso Luciano, seu irmão mais novo, que aparece com uma televisão que acabara de roubar de um apartamento vizinho.

É Amanda, a mãe dos dois, quem aparece ali, também, para ajudar nas tarefas da casa, quem sinaliza o drama.

Sara passara a vida toda “sempre trancada no quarto, lendo, lendo, lendo” e acredita que “ninguém precisa estudar para passar o dia inteiro olhando para uma tela que mal consegue preencher.”

O conflito entre capitalismo e arte é o foco central da trama que tem um final surpreendente porque, contrariando as regras tradicionais, joga um dilema moral para o espectador.

Em “A Geometria do Absurdo”, é o teatro – ou a estética – a grande personagem da divertida trama. Com tons beckettianos, coloca em cena um ônibus que está se dirigindo, ora ao enterro de Sófocles, ora a um bordel onde “Shakespeare, o verdadeiro, vai nascer dentro de algumas horas”.

Em seu interior, além do motorista e de algumas personagens que entram e saem, está Gerald Thomas, que afirma, categoricamente, que “a verdade está no teatro” e que, portanto, “tudo que resta são meras sombras desfocadas”.

Thomas, ainda, fala com veemência, durante todo o texto, sobre Samuel Beckett, Julian Beck e Susan Sontag.

Deliciosamente irônico, coloca personagens falando sobre o vazio, da dificuldade da existência; e, também, sobre política, estética e filosofia. Brinca com a pseudo-intelectualidade, sempre previsível, de maneira inteligente e perspicaz. E dá um aviso:

Agora você vai ter que me ouvir, fingir que está interessado e inventar uma cara de um cara que supostamente estaria interessado em ouvir esse monte de merda.

O final deste “A Geometria do Absurdo” é apuradamente inesperado, obrigando-nos a rever o texto e colocá-lo sob uma nova perspectiva.

“Subdivisões Prismáticas da Ideia” parte do poema “Um Lance de Dados”, de Stéphane Mallarmé, que pode ser lido em várias placas espalhadas pelo palco. Inicia-se com Y caminhando de um lado para o outro do palco, enquanto X está “sentado em posição de meditação”.

Y está inconsolável e indaga sobre o lugar onde se encontra, afirmando que sente “vertigens como se estivesse à beira de um abismo branco desesperadamente inclinado para o vazio”.

Ao perceber a presença de X, Y se aproxima e tenta encontrar alguma informação que esclareça aquela confusão. Mas é informado por X que ninguém sabe onde estão.

Milimetricamente estruturado – há rubricas que indicam os minutos de pausa – e poeticamente elaborado, tem o tempo como personagem central.

Mais uma vez, a relação com Beckett e com a própria formação de Marcio – lembram-se que o autor também tem a engenharia em sua formação? – são definitivos para dar conta de uma situação realmente absurda.

Faz lembrar, também, o Teatro Pânico de Arrabal e Jodorowsky, que elenca três elementos básicos em sua estruturação: humor, horror e simultaneidade, e que, ainda segundo alguns teóricos, liga a arte à ciência, filosofia e lógica.

Enquanto a ação avança, o poema vai sendo apresentado nas placas, pela cena, e ficamos sabendo, em algum momento, que as personagens estão, na verdade, dentro do poema de Mallarmé.

Metalinguagem das melhores, este “Subdivisões Prismáticas da Ideia” é elegante na maneira em que se estrutura e dialoga com a poética de Mallarmé.

“Insolação Lunar” toma emprestada as personagens de “O Elogio da Loucura”, o ensaio de Erasmo de Rotterdam, escrito em 1509, para dialogar com a contemporaneidade.

Em cena, Philautia, Kolaxia, Lethes, Hedoné, Ania e Trophis, respectivamente, as deusas gregas do Amor Próprio, Adulação, Esquecimento, Volúpia, Irreflexão (ou Loucura) e Delícia, que, na noite anterior ao início da ação, estiveram na inauguração de uma exposição do artista plástico Markus – soube pelo próprio autor que este pintor existe e vive em Berlim; e que não é o Lüperz – e lá foram surpreendidas por Ania que, na descrição de Philautia:

Arremessou tomates nos quadros hiper-realistas do Markus. Quando tentaram contê-la, rasgou suas próprias roupas e começou a urinar pelo chão enquanto corria. O Markus estava bêbado e começou a urinar em suas próprias telas também. Hedoné atacou um casal de namorados adolescentes, que fugiram assustados.

A partir da loucura de Ania, deflagram-se as personalidades das meninas que, na verdade – e apesar da luxúria, devassidão e excessos (?) –, não conseguem ultrapassar suas próprias personalidades. Afinal, para os deuses gregos, o destino é axiomático.

“A profundidade do silêncio das coisas inócuas” começa em tom de brincadeira. Não menos séria, porém. Em um café, A e B conversam.

B é o alterego do autor, que é provocado por A, que o desafia a escrever uma peça sem “pedantismo intelectual desmesurado” porque:

Será interessante, você vai ver. Chega de personagens-conceitos, números falantes, gente presa dentro de poema… quero ver se você consegue trabalhar com personagens reais. Ah, tem até o diabo, para você se divertir um pouco com suas tão estimadas alegorias.

Com estas provocações, conhecemos a história de Tião, Nancy e Soraya; na verdade, uma revisão bastante livre do mito germânico de Fausto, por diversas vezes revisitado por autores como Marlowe, Goethe, Thomas Mann e Fernando Pessoa, dentre tantos.

Marcio Aquiles, porém, nos surpreende ao tratar do tema – uma pessoa que vende a alma ao diabo em troca de boa aventurança – com humor e leveza, deixando a inspiração do cordel conduzir a trama, em um texto sagaz, cheio de ternura e de boas reflexões.

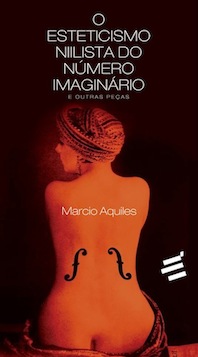

“O Esteticismo Niilista do Mundo Imaginário” é um monólogo. E, como o próprio título sugere, fala de estética e tem como pontos de convergências as ideias do alemão Max Planck, um dos maiores cientistas de todos os tempos e considerado o pai da física quântica. Mas não só; antes, Plank era também músico – tocava piano, órgão e violoncelo – e compositor de ópera.

O ponto de partida é um discurso fictício proferido por Novalis, pseudônimo de Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg, poeta e amigo de Goethe e Schiller, que influenciou autores com Thomas Mann, Reiner Maria Rilke e Herman Hesse.

É exatamente neste “O Esteticismo Niilista…” que Marcio se delicia com sua proximidade com a física e a matemática. Ao propor o improvável – mas sensacional – encontro entre Planck e Novalis, ficamos, do início ao final do texto, presos no terreno da dúvida, embora Planck, Novalis e o próprio personagem do solo defendam seus pontos de vista de maneira singular.

Marcio Aquiles está profundamente ligado às questões mais urgentes do nosso tempo, como deve ser todo grande dramaturgo.

Por outro lado, seu vasto referencial cultural e científico acaba se transformando em suporte fundamental para a escritura de sua obra, transformando-a em um terreno fértil para o embate de ideias e conceitos que nos assolam atualmente.

Sua singularidade artística, atravessando tantas áreas do conhecimento e da arte, desponta como um poderoso agente visionário do nosso teatro.