“Todos os Sonhos do Mundo” é uma autoficção. Desculpem se os decepciono, mas não esperem de mim tamanha honestidade para falar abertamente sobre as minhas intimidades. O Ivam retratado na peça não sou eu. Tampouco o raciocínio que verticaliza toda a dramaturgia do espetáculo é meu. Não, eu não fui transformado por um poema, isso é poesia barata. Explico: eu inicio a peça dizendo que, em determinado momento, um poema de Cecília Meireles teria modificado a minha vida e que, a partir dele, eu descobrira que “a verdade é irrelevante”.

Quem afirma que a “a verdade é irrelevante” é o escritor norte-americano Andrew Solomon em sua obra “O demônio do meio-dia – Uma anatomia da depressão”, livro que, aliás, é mote central da estrutura dramatúrgica da peça. A partir de Solomon eu ficciono a minha vida e nem tudo o que vai existir no trabalho é de ordem biográfica. Eu não seria maluco de abrir, assim, a minha vida num trabalho artístico. Para isso sou covarde, sinto afirmar.

Quando eu e o diretor Rodolfo García Vázquez decidimos fazer uma montagem teatral que abordasse a problemática da depressão, o livro de Solomon e a minha história pessoal de vida nos pareceram um bom material para compor o trabalho que viria. Sim, sofro com depressão há mais de 20 anos e foi, talvez, por isso, que decidimos abordar o assunto.

Não gostaria de elencar aqui o que é real ou fictício na obra teatral “Todos os Sonhos do Mundo” que, neste formato atual, está em cartaz há exato um ano, e que foi apresentado em dezenas de cidades pelo Brasil, e em Portugal e Cabo Verde. Gostaria de dizer o quanto necessário tem sido apresentá-la, principalmente, neste momento de isolamento social.

Deste modo online, estreei “Todos os Sonhos do Mundo” no dia 20 de março passado, um sábado. Inicialmente seria uma única apresentação. Mas neste dia, mais de mil pessoas acessaram a minha live no Instagram e cerca de 200 pessoas assistiram à peça do início ao fim. A partir do dia 27 de março, entrei em cartaz, de sexta a domingo, sempre às 21h e em live pela mesma rede social, recebendo em cada sessão cerca de 200 pessoas e com um público estimado de 100 (tele?) espectadores por sessão. Parece, mas não é pouco.

O que interessa mais desta história, porém – e é por isso que resolvi escrever este texto –, é tentar responder a uma questão: por que fazer este trabalho, desta forma, e neste momento? “Desta forma”, quero dizer, de maneira improvisada, num espaço estranho, de um dos corredores do meu apartamento, sem nenhum incentivo – porque não existem pagamentos de ingressos, é bom lembrar –, senão por uma questão política? Ainda que de maneira romântica e ingênua. Mas política, na melhor acepção da palavra.

Porque, não sei se vocês entenderam direito, mas é possível que terminemos o ano sem que possamos habitar novamente os nossos palcos. É muito grave o que está acontecendo. Nós, das artes, somos, não sei se os mais, os que estão sendo diretamente bombardeados por esta pandemia. Para nós o mais importante, desde sempre, foi o que, neste momento, tem sido evitado: a aglomeração. Sim, cresci na aglomeração dos camarins, das plateias, dividindo braços de poltronas ou maquiagens com meus colegas nos camarins. Estas cenas não se repetirão por muito, muito tempo. Estão entendendo o tamanho da encrenca em que nos metemos?

Não quero – não podemos! – abandonar nossos públicos. Agora não, por favor. Então, façamos arte, sim, nas lives do Instagram, também, ainda que os resultados reverberem apenas a este tempo em que passaremos isolados. Esta é uma necessidade histórica. Nós, do teatro, não podemos parar. E vamos utilizar as tecnologias a favor de nossa arte. Aos críticos, resta a tentativa de tentar entender o que está acontecendo. A nós, artistas, não nos cabe a explicação do mundo. Não é um problema nosso. Antes, nossas inquietações existem para problematizar e é exatamente esta a diferença entre nós. Quiçá nos encontremos no futuro para, aí sim e presencialmente, discutir as boas e as más (por que não?) ações deste tempo de terror.

Porque é impressionante o que acontece. Ao final de cada sessão, quando o trabalho chega ao fim, minha caixa de mensagens fica abarrotada de pessoas que querem falar comigo. Neste momento em meu Instagram, por exemplo, existem centenas de mensagens aguardando leitura – e, obviamente, respostas – dos questionamentos que fazem a partir do que viram em minha apresentação. Espera. Neste meu caso é complicadíssimo porque o tema da minha peça é justamente a depressão que motiva, na maioria dos casos, o mesmo isolamento social que, neste momento, é exigência mundial. Falar com essas pessoas é meu dever. Não só como artista, mas – e principalmente – como cidadão.

Política não é só ação. No terreno das ideias e dos posicionamentos, residem intervenções concretas. A de auxílio a artistas que estão em seus isolamentos precisando de comida e de atendimentos de saúde, só para citar algumas. E, claro, tenho me preocupado com isso, também. Já perdi a conta de quantas cestas básicas eu consegui para ajudar esse pessoal.

Mas a gente não faz boas ações para receber os parabéns e, por isso, nem vou contar pra vocês que estamos abrigando várias famílias de refugiados haitianos, que têm necessitado da gente e que, nestes tempos que se vão, não possuem ombro amigo, nem amigos, nem ninguém. Inclusive, vimos nascer, em plena quarentena, na semana passada, Addy Asher Capre Jean, filho do Johnny Jean e da Darline Jean Capre, e irmão do Samuel Mike john Júnior Jean. O casal e, agora, os dois filhos vivem em um cômodo do Glicério e não têm sequer cama para dormir. E quem cuidará deles? E o que a gente faz com isso?

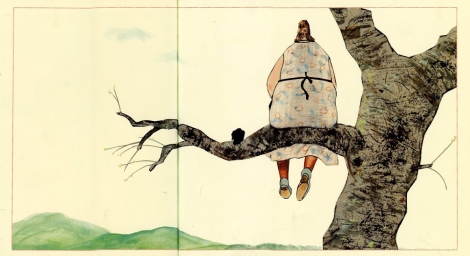

*** na imagem em destaque, desenho de Wolf Erlbruch para “Mrs. Meyer, the Bird”