Como é bom ver teatro bom. Como é raro, hoje, encontrar uma obra que não apenas dialogue com o seu tempo, mas o convoque, o estranhe, o ilumine e o perturbe. Há espetáculos que despertam. E existem aqueles que nos devolvem ao mundo mais atentos. Como se alguém tivesse soprado um fósforo dentro da nossa escuridão. O que o Grupo Galpão vem apresentando no Sesc 24 de Maio pertence a essa segunda categoria, a dos acontecimentos discretos, mas sísmicos.

Assisti à montagem de (Um) Ensaio sobre a cegueira como quem reencontra um amor antigo. E era isso mesmo: Saramago me acompanhou nos anos em que vivi em Lisboa. Em 1995, o livro recém-nascido circulava pelas livrarias como um aviso silencioso. Sua leitura me feriu e me iluminou. Nunca quis ver o filme de Fernando Meirelles, anos mais tarde. Não permitia que nenhuma interpretação interferisse no que o livro havia esculpido em mim. Mas agora foi diferente. Apartado pelo tempo – e já distante das convicções políticas que me atravessaram naquele período – senti vontade de ver a versão do grupo. Talvez porque a obra já não seja a mesma. E eu também não.

O mundo se pluralizou, tornou-se menos definido, mais poroso. Não vivemos mais em dois lados, como nos anos 1990, mas em múltiplas brechas, contornos e pertenças sempre em movimento. A política se pulverizou em identidades, desejos e lutas que já não cabem em caixas. E nada disso diminui Saramago. Pelo contrário. Reafirma sua grandeza. Ele nos ensinou que política é invenção, que democracia é travessia, e que todos os lados, absolutamente todos, merecem existir. Se Fernando Henrique intuiu isso, Lula o aprofundou.

Mas eu queria falar é da peça. Do acontecimento. Do privilégio absoluto de ter estado ali. É, seguramente, um dos espetáculos mais deslumbrantes que vi na minha vida inteira. Entrará, sem esforço, no meu top 20 de formação teatral. E não por nostalgia, mas por excelência.

A direção de Rodrigo Portella é um assombro. Há nele uma habilidade rara de transformar brutalidade em poesia e poesia em perturbação. Tudo o que vi desse rapaz até hoje me inquietou de um jeito bonito. Tom na Fazenda, em 2019, ainda reverbera em mim; Ficções, com Vera Holtz, é uma prova de que Portella enxerga camadas que nós, espectadores, apenas intuíamos. Há uma assinatura muito particular sua em cada um de seus trabalhos. Uma delicadeza firme, uma precisão que não afrouxa, uma escuta profunda da cena, que se mostra madura em (Um) ensaio sobre a cegueira.

E então chegamos ao próprio Grupo Galpão. Falar desta montagem sem engrandecer o Galpão seria uma violência. Há mais de quarenta anos, o grupo é uma das colunas de sustentação do teatro brasileiro. Seu trabalho combina teatralidade popular, rigor corporal, musicalidade artesanal e uma ética do coletivo que, num mundo tão atomizado, soa revolucionária. O Galpão produz como quem cultiva. Pesquisa, erra, arrisca, ousa, vence, aprende com uma generosidade que poucos grupos mantiveram com tamanha integridade ao longo do tempo. Eles não fazem apenas teatro. Criam comunidades. E isso se sente no palco, em cada gesto, em cada respiração.

*

Há algo de profundamente freudiano nesta montagem, (Um) Ensaio sobre a cegueira. Freud, quando escreveu sobre a angústia, dizia que ela não nasce do desconhecido, mas do conhecido demasiado íntimo. A cegueira saramaguiana, essa que Portella e o Galpão transmutam em cena, parece operar justamente neste ponto: a perda da visão não é uma retirada do mundo, mas a revelação brutal do que sempre esteve lá. A cegueira como excesso, não como falta. Como verdade demais, não como ausência.

Freud poderia dizer que o espetáculo confronta o espectador com aquilo que ele passa a vida tentando não ver: o desamparo estrutural. Talvez por isso a montagem estremeça tanto. A cegueira coletiva expõe a fragilidade que carregamos desde o nascimento. Somos, dizia ele, seres lançados à dependência absoluta, àquilo que ele chamou de Hilflosigkeit – desamparo, desproteção, impotência, uma espécie de susto inaugural. O que o Galpão faz é devolver esse susto com delicadeza e ferocidade ao mesmo tempo.

Há também um traço importante. A irrupção do pulsional quando as amarras civilizatórias se desfazem. Freud sabia que a cultura é um acordo frágil, um pacto que busca domesticar aquilo que pulsa para além de nós. A montagem mostra o que acontece quando esse pacto racha. Quando a luz desaparece, ou quando aparece demais, o que emerge é o que estava recalcado: a violência, o desejo, o medo, o impulso primário de sobrevivência. Mas também a ternura. Também o cuidado. Também o gesto que salva.

E é nesse ponto que a leitura freudiana encontra a poesia da encenação. Porque Freud nunca disse que somos apenas pulsão de morte. Ele sabia que há uma força contrária, que há Eros, o instinto de ligação, de amarra, de invenção de mundos. O espetáculo do Galpão, com seus corpos que tocam instrumentos improváveis, com seus sons que nascem de materiais pobres, com seus atores que parecem criar vida a partir do nada, é uma demonstração dessa força erótica. Ali, no meio do colapso, eles ainda produzem música. Ainda produzem comunidade. Ainda produzem beleza.

Talvez seja isso que mais emociona. No coração freudiano da obra, está a ideia de que seguimos vivendo porque seguimos simbolizando. Quando não conseguimos mais nomear, enlouquecemos. Quando deixamos de significar, apodrecemos. O grupo, nesta montagem, insiste em significar. Insiste em colocar som onde há silêncio, imagem onde há vazio, corpo onde há colapso. É uma recusa a sucumbir à pulsão de morte. É a arte como elaboração psíquica, como sublimação elevada ao seu grau mais alto.

E, num gesto ainda mais freudiano, o espetáculo nos lembra que só se atravessa a escuridão olhando para dentro dela. A cegueira que eles encenam é também a cegueira subjetiva, aquela que carregamos para não reconhecer as fissuras internas. A encenação, então, funciona como uma espécie de trabalho do sonho. Condensa, desloca, transforma o horror em forma, o medo em imagem, o indizível em música. Sublimar, afinal, é isso: transmutar o insuportável em criação.

A plateia sai tocada porque, de algum modo, atravessou sua própria noite psíquica. E talvez Freud sorrisse ao ver isso. Porque ele sabia que o teatro, como o inconsciente, não tem a função de confortar. Tem a função de revelar. Revelar o que não sabíamos que sabíamos. O que estava ali, na fresta, esperando luz.

O Galpão, nessa montagem, faz exatamente isso. Cega para revelar. Revela para cegar. Dá ao espectador a chance de olhar o mundo com outros olhos. Os olhos que só se abrem depois que tudo escureceu.

E é por isso que saímos mais humanos do teatro. Porque, como Freud sabia, é somente na travessia entre claridade e sombra que a alma aprende a respirar.

*

Esta montagem de (Um) Ensaio Sobre a Cegueira é um organismo vivo, sustentado por uma arquitetura técnica impecável. A música e a direção musical de Federico Puppi ampliam esse efeito, criando atmosferas líquidas, sensíveis, que contornam o espectador por dentro, conduzindo a narrativa com um sopro terno e urgente. A paisagem sonora do mesmo Puppi dissolve fronteiras entre o real e o imaginado: rangidos, sopros, silêncios que dizem mais do que palavras. O desenho sonoro, a programação e a mixagem de Fábio Santos completam esse corpo sensorial com precisão cirúrgica. Nada sobra, nada falta. É raro ver som e cena tão profundamente integrados.

A iluminação criada por Rodrigo Marçal e Rodrigo Portella é certeira. Fere, corta, tateia, vibra. Há momentos em que a luz parece respirar junto com a cena, abrindo e fechando espaços invisíveis.

O visagismo de Gabriela Dominguez pinta no rosto dos atores o próprio colapso do mundo: olhos enevoados, peles fraturadas, uma humanidade que se expõe e se esfarela.

E então vem o elenco. Ah, o elenco! O Galpão tem uma particularidade rara: seus atores não apenas interpretam. Eles constroem universos com as mãos. Ver aqueles corpos em cena é testemunhar uma inteligência física que o teatro contemporâneo tantas vezes esquece. E, nesta montagem, há ainda algo de uma preciosidade única: os instrumentos inusitados, as pequenas máquinas sonoras, os objetos reinventados. Eles tocam como quem descobre o mundo pela primeira vez. A cena do pente que se transforma em instrumento musical, por exemplo, me devolveu à infância. Um instante tão simples quanto comovente. É música que brota do corpo, da madeira, do metal, do ar. É teatro que vibra. É presença que se expande. Beleza em seu estado inaugural.

Saí do teatro caminhando devagar, como quem enxerga melhor depois de atravessar a própria escuridão. O Grupo Galpão reacendeu algo em mim. Uma memória antiga de porque o teatro sempre foi, e sempre será, o lugar onde o mundo volta a respirar.

Se isso não é encantamento, não sei o que é. Viva o Grupo Galpão!

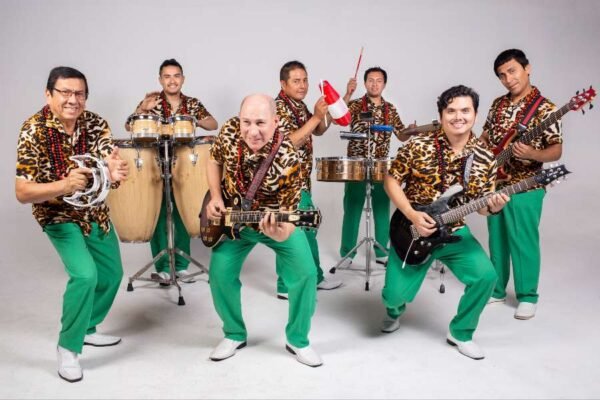

Foto: Divulgação/Tati Motta